2025 14

👉 Paru une première fois le 13 juillet 2018. Corrigé et largement augmenté en juillet 2025

Les cigales en Maine et Loire

Les cigales sont donc présentes en Maine-et-Loire

|

| Cigale rouge (Tibicina haematodes) femelle |

|

| Cigale rouge (Tibicina haematodes) femelle |

2025 01

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

|

Des 20 000 espèces d’abeilles connues, seule une petite dizaine est utilisée pour produire du miel. Une étude récente s’intéresse à leur histoire et donne des pistes pour comprendre les conséquences de leur utilisation à l’échelle mondiale par les humains.

Dans une nouvelle étude, nous nous sommes intéressés à l’histoire des abeilles à miel et à l’évolution récente de leur diversité génétique.

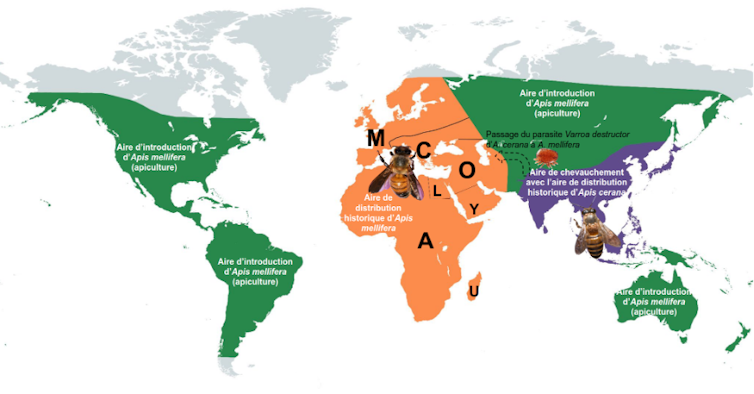

Les pollinisateurs, dont les abeilles, sont un maillon essentiel au maintien de la diversité végétale et de la production agricole. Environ 20 000 espèces d’abeilles sont décrites mondialement, dont près de 2 000 en Europe. Les abeilles à miel, du genre Apis, ne sont représentées que par une petite dizaine d’espèces, toutes originaires d’Asie sauf Apis mellifera, qui est endémique d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient. Cette dernière espèce, à laquelle nous nous intéresserons ici, contribue massivement aux besoins de pollinisation en agriculture, surtout depuis sa diffusion par les humains à travers le monde.

L’histoire d’Apis mellifera est complexe. Si pour notre propre espèce, l’origine africaine ne fait plus aucun doute, celle d’Apis mellifera reste l’objet d’un vif débat. Certaines études soutiennent une origine africaine, d’autres asiatique, voire européenne.

Quelle que fut la direction de cette colonisation, l’établissement d’Apis mellifera en Afrique, y compris à Madagascar, ainsi qu’au Proche-Orient et en Europe, remonte à au moins des centaines de milliers d’années, ce qui a contribué à façonner la large diversité observée sur l’ensemble de cette aire géographique. Au sein de cette espèce, cette diversité est composée d’une trentaine de sous-espèces regroupées en sept grandes lignées (quatre lignées majeures : A, C, M, O, ainsi que trois mineures L, U & Y).

Trois de ces lignées se trouvent en Europe, avec, d’ouest en est : les abeilles noires de lignée M, notamment en France ou dans la péninsule ibérique ; les abeilles de lignée C, en Italie et dans les Balkans et les abeilles de lignée O aux confins orientaux de l’Europe, par exemple en Turquie et dans le Caucase.

Notre nouvelle étude porte sur l’histoire probable de ces trois grandes lignées européennes par l’étude de leurs génomes. Les résultats montrent qu’une longue période de séparation a conduit à établir les différences génétiques bien marquées actuellement observées.

Cependant, par la suite, au moins une période d’échanges a eu lieu, notamment lors de la recolonisation naturelle des abeilles vers leurs habitats actuels, depuis leurs derniers refuges glaciaires.

En français, l’abeille à miel est improprement appelée « abeille domestique », alors qu’elle n’est au mieux qu’une espèce semi-domestiquée. Cette dénomination, bien qu’imparfaite, reflète le fait qu’au cours des derniers siècles, l’abeille à miel a été propagée par les humains sur l’ensemble des continents, bien en dehors de son aire de répartition originale, pour générer des produits tels que le miel, la cire, la gelée royale ou la propolis. L’apiculture a donc contribué à bouleverser la distribution historique des sous-espèces et lignées.

Il est probable que si vous fermez les yeux et imaginez une abeille à miel, vous visualiserez une Apis mellifera ligustica, une sous-espèce italienne de pigmentation jaune. Sa forte présence sur le territoire métropolitain depuis cinquante ans la rend facilement reconnaissable. Elle est ainsi associée à notre imagerie populaire de l’abeille à miel, à l’image de Maya l’abeille. Cette sous-espèce a été importée car on considérait que la lignée C était la mieux adaptée à l’apiculture moderne. Cela a également contribué à la propagation de cette sous-espèce dans de nombreuses autres régions du monde.

L’exportation des abeilles à miel à travers le monde n’a pas été sans conséquences délétères. D’abord pour la cohabitation avec les autres abeilles sauvages locales, puisque des compétitions pour les ressources sont notamment possibles, en particulier dans les zones où Apis mellifera n’était initialement pas présente, même si plus d’études pour mesurer les impacts restent nécessaires. Ensuite, pour l’abeille à miel elle-même. En effet, ces exportations ont provoqué le chevauchement des aires de répartition d’Apis mellifera et d’Apis cerana, l’espèce d’abeille à miel la plus largement distribuée en Asie, permettant le passage d’un parasite appelé Varroa destructor d’une espèce vers l’autre. Comme son nom l’indique, ce parasite a des conséquences désastreuses pour la santé des abeilles, non seulement parce qu’il perturbe leur physiologie et leur comportement, mais aussi parce qu’il est vecteur de plusieurs maladies virales, dont certaines sont mortelles pour les abeilles.

Pour l’abeille à miel, comme pour n’importe quelle autre espèce, une large diversité génétique est essentielle, notamment pour s’adapter aux enjeux de demain, en premier lieu desquels le changement climatique. Ce dernier est d’autant plus crucial qu’en plus des produits de la ruche (miel, gelée royale, cire, etc.), l’abeille à miel nous offre un service agricole de première importance : la pollinisation d’un grand nombre d’espèces essentielles à notre alimentation. Apis mellifera est en effet considérée comme le principal pollinisateur des cultures. C’est pourquoi, en plus de reconstruire l’histoire de cette espèce, nous nous sommes aussi intéressés aux niveaux de diversité génétique des abeilles à miel, ainsi qu’à l’évolution récente de celle-ci en lien avec les impacts humains.

Nous avons évalué les niveaux de diversité génétique dans différents groupes d’abeilles couramment utilisées aujourd’hui : des abeilles noires (lignée M, 4 groupes), des abeilles jaunes (lignée C, 2 groupes), des abeilles caucasienne (lignée O, 1 groupe) et d’autres lignées d’abeilles utilisées par les apiculteurs français : les abeilles Buckfast pour la production de miel et celles spécifiquement sélectionnées pour produire de la gelée royale. L’appartenance des populations de notre étude à ces lignées avait été préalablement définie sur la base du séquençage d’un large échantillonnage d’individus en France et dans les pays voisins. Dans notre nouvelle étude, nous avons observé que la diversité génétique est très variable dans ces 9 groupes. Une des questions qui nous a donc animés est de connaître l’origine de cette variabilité.

On aurait pu penser que cette hétérogénéité de la diversité soit due aux centaines de milliers d’années de divergence entre ces sous-espèces. Au contraire, nos résultats révèlent qu’elle s’explique par l’histoire récente, voire très récente, de ces populations. En effet, nos résultats suggèrent que, bien que l’espèce soit seulement semi-domestiquée, avec des essaims abondamment présents dans la nature, la sélection des abeilles pour les besoins propres de l’apiculture (augmenter la production de miel par exemple) a contribué à une érosion de la diversité au cours des 15 à 25 dernières générations. Cette chronologie est particulièrement intéressante : en effet, elle est compatible avec l’intensification de l’apiculture observée depuis les années 1970-1980, notamment en lien avec le développement des pratiques d’élevage de reines et l’importation massive de certaines lignées en France (notamment la lignée C en remplacement de la lignée M).

Si l’on veut préserver la diversité des abeilles à miel, cela passera nécessairement par la conservation de la génétique des abeilles actuellement moins privilégiées en apiculture, notamment l’abeille noire (lignée M), notre abeille à miel native en France métropolitaine. Au cours des dernières décennies, des conservatoires de l’abeille noire (lignée M) ont vu le jour dans des zones suffisamment éloignées (îles, vallées) pour espérer éviter des croisements successifs avec des abeilles jaunes (lignée C) parfois très présentes sur certains territoires. De tels croisements contribueraient en effet à perdre, par un effet de dilution, la diversité spécifique des abeilles noires. Le travail réalisé jusqu’ici par les conservateurs de l’abeille noire a donc été essentiel pour maintenir la diversité propre à cette abeille et il demeure critique.

Nos résultats suggèrent néanmoins que la conservation des abeilles noires sur des petites îles (par exemple Ouessant, en France) ne serait qu’une solution à court terme. Sa limite principale : le faible nombre de colonies que les petites îles peuvent héberger. Un nombre limité de ruches contribue à une augmentation rapide des niveaux de consanguinité dans les populations, et donc à une perte de diversité, ce qui est bien sûr antinomique avec le besoin de conservation. Il nous semble donc essentiel d’appuyer et développer le travail de conservation en structurant celui-ci en lien avec la filière apicole et en augmentant les moyens financiers dédiés.

Par ailleurs, pour rendre plus efficace ce travail de conservation, il nous paraît impératif de mettre en place des échanges entre conservatoires pour échanger les ressources génétiques et ainsi permettre une moindre dégradation de ces réservoirs de diversité. Pour mener ces objectifs à bien, le séquençage de génomes d’abeilles est un outil puissant, tant pour identifier des individus candidats à la conservation que pour suivre l’efficacité de cette conservation.![]()

Thibault Leroy, Biologiste, chercheur en génétique des populations, Inrae; Alain Vignal, Directeur de recherches en génomique et séquençage de génomes, Inrae; Benjamin Basso, Ingénieur d'étude en expérimentation animale et génétique, Inrae; Eynard Sonia, Chercheuse en génomique, Inrae et Pierre Faux, Chargé de recherche en génétique des populations, Inrae

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

|

| falaise de sable de tuffeau |

LES ANIMAUX COPROPHAGES |